Atemwegsinfekte stellen für Menschen mit COPD ein Risiko dar. Warum das so ist und wie COPD-Patienten Erkältungen vermeiden können, erklärt Lungenfacharzt Prof. Dr. Rainald Fischer.

Atemwegsinfekte stellen für Menschen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) ein besonderes Risiko dar – Infekte können nicht nur die Lungenfunktion dauerhaft verschlechtern, sondern auch schwerwiegende Komplikationen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle nach sich ziehen. Im Gespräch erklärt Lungenfacharzt Prof. Dr. Rainald Fischer, warum das so ist und welche vorbeugenden Maßnahmen wirklich sinnvoll sind, um Erkältungen und Atemwegsinfekte zu vermeiden.

Prof. Dr. Fischer: Atemwegsinfekte sind bei Patienten mit COPD sehr gefährlich. Denn sie erhöhen nachweislich die sogenannte Mortalität. Das heißt, das Sterberisiko eines Patienten, der einen schweren Atemwegsinfekt erleidet, ist in den Wochen und Monaten danach erhöht. Auch insgesamt erhöht jeder Atemwegsinfekt die Gesamtsterblichkeit. Menschen mit COPD sollten daher möglichst jeden Atemwegsinfekt vermeiden.

Prof. Dr. Fischer: Zum einen tragen die Infekte zu schweren Exazerbationen bei. Die Lungengesundheit verschlechtert sich kurzfristig, aber auch langfristig. Bei Menschen mit COPD kommt daneben die Gefahr hinzu, dass im Rahmen von Atemwegsinfekten begleitende kardiale Ereignisse auftreten können wie zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Herz-Rhythmus-Störungen. Das alles kann die Sterblichkeit nochmal erhöhen.

Prof. Dr. Fischer: Ein einfacher Schnupfen oder eine leichte Erkältung sind grundsätzlich nicht gefährlich – vorausgesetzt, sie bleiben auf die oberen Atemwege beschränkt, also auf Nase, Rachen und Kehlkopf. Bei Menschen mit COPD besteht jedoch immer das Risiko, dass sich der Infekt aufgrund der vorgeschädigten Lunge auf die unteren Atemwege ausweitet. Und genau das kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

Hinzu kommt: Virusinfekte lassen sich meist nicht ursächlich behandeln. Deshalb ist es so wichtig, sie von vornherein zu vermeiden – selbst dann, wenn sie zunächst harmlos erscheinen. Schon eine einfache Erkältung kann sich bei COPD-Patientinnen und Patienten verschärfen und die Lunge nachhaltig schädigen.

Prof. Dr. Fischer: Die Patientinnen und Patienten bekommen mehr Husten, Atemnot und das Gefühl, weniger belastbar zu sein. Im Lungenfunktionstest zeigt sich das, sofern man eine Messung durchführt, an einer Verschlechterung der 1-Sekunden-Kapazität und an einer Zunahme der Verengung der Bronchien. Im Blutbild findet sich eine Erhöhung der Entzündungszeichen. Diese akuten Verschlechterungen dauern dann manchmal bis zu mehreren Wochen an.

Selbst bei Menschen ohne chronische Lungenerkrankung kann ein Infekt der unteren Atemwege bis zu vier Wochen andauern – in ungünstigen Fällen sogar bis zu acht Wochen. Das heißt, die Beschwerden und Symptome sind relativ lange vorhanden und genau in dieser Zeit können COPD-Patientinnen und Patienten dazu neigen, zusätzlich kardio-vaskuläre Erkrankungen zu entwickeln.

Prof. Dr. Fischer: Man nimmt an, dass COPD als Erkrankung nicht allein auf die Lunge beschränkt bleibt, sondern es durch die Entzündungsaktivität in den Bronchien auch zu vermehrten Entzündungen im Rest des Körpers kommen kann. Diese Entzündungsreaktionen können sich gerade im Herzbereich niederschlagen und dort Veränderungen herbeiführen. Die Entzündungsaktivität kann zum Beispiel zu vermehrten Thrombosebildungen führen, was wiederum in den Herzkranzgefäßen einen Herzinfarkt zur Folge haben kann.

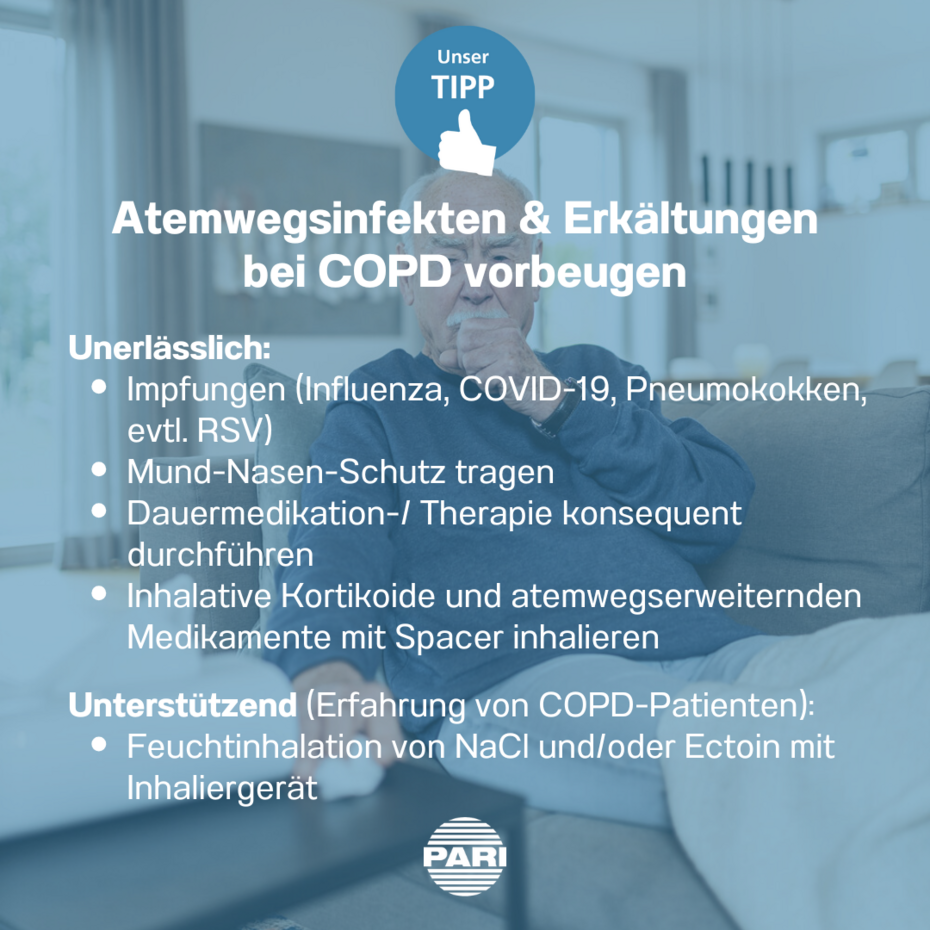

Prof. Dr. Fischer: Kurz gesagt: Sich impfen lassen, Mund-Nasen-Schutz tragen, Dauertherapie konsequent durchführen und eventuell feucht inhalieren. Das sind Maßnahmen, die vor Atemwegsinfekten und Erkältungen schützen können. Ich gehe auf die einzelnen Punkte gerne genauer ein.

Das Wichtigste sind Impfungen. Patientinnen und Patienten mit COPD sollten sich jedes Jahr unbedingt gegen Influenza, also Grippe, sowie COVID-19 impfen lassen. Neu zugelassen ist jetzt ab 60 Jahren bei Patienten mit Atemwegsvorerkrankungen wie COPD die sogenannte RSV-Impfung. Also gegen das Respiratorische Synzytial-Virus, das zwar vorwiegend bei Säuglingen und Kleinkindern auftritt, aber eben auch Erwachsene betreffen kann und bei einer COPD-Erkrankung Exazerbationen fördert. Daneben ist die Pneumokokkenimpfung sinnvoll, das ist eine Impfung gegen Lungenentzündungen.

Die zweite schützende Maßnahme ist, überall dort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo man mit vielen Menschen in Kontakt kommt – öffentliche Verkehrsmittel, Arztpraxis, Supermarkt, andere Menschenansammlungen.

Die konsequente Durchführung der verordneten Dauertherapie ist Grundvoraussetzung. Bei der Inhalation von atemwegserweiternden und kortisonhaltigen Sprays ist die Verwendung eines Spacers ratsam, weil dieser die Deposition des Medikaments in den Bronchien deutlich verbessert und gleichzeitig manche Nebenwirkungen der Spray-Inhalation wie z. B. Mundsoor reduziert.

Auch die Feuchtinhalation mit Kochsalzlösung oder Ectoin kann dabei unterstützen, die Atemwege gerade in der kalten Jahreszeit bestmöglich zu pflegen.

Prof. Dr. Fischer: Die Feuchtinhalation mit Kochsalzlösung – ggf. auch ergänzt durch Ectoin – kann unterstützend wirken. Sie hilft dabei, die Atemwege zu befeuchten, das Atemwegsmilieu sauber zu halten und möglicherweise eingebrachte Keime wieder hinauszubefördern. Viele Patientinnen und Patienten beschreiben die Feuchtinhalation mit einem Vernebler besonders im Herbst und Winter als sehr angenehm – vor allem gegen die trockene Heizungsluft.

Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis: Es gibt bislang keine belastbaren, placebokontrollierten Studien, die nachweisen, dass Feuchtinhalation die Häufigkeit von Atemwegsinfekten senkt. Dennoch ist diese Maßnahme aus ärztlicher Sicht empfehlenswert – allein schon, weil es wenig andere Möglichkeiten zur Erkältungs-Vorbeugung gibt.

Prof. Dr. Fischer: Das Inhalationsgerät sollte feine Tröpfchen mit einer Größe von ≤ 5 Mikrometern erzeugen, damit diese tief in die Bronchien gelangen. Das Gerät sollte leistungsstark genug sein, um 5 ml Lösung in ca. 5–10 Minuten zu vernebeln – sonst ist die Anwendung zu langwierig. Die Verneblerteile müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden – entweder durch Abkochen oder in einem Vaporisator, um sicherzustellen, dass sich keine Viren und Bakterien in den Verneblerteilen befinden. Dafür müssen die Teile geeignet sein.

Prof. Dr. Rainald Fischer ist niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, Teilgebiet Lungen- und Bronchialheilkunde, Fachkunde Notfallmedizin, Schlafmedizin und Allergologie in München-Pasing. Davor war er als Internist und Lungenfacharzt, zuletzt Oberarzt an der medizinischen Universitätsklinik Innenstadt München tätig. Prof. Dr. Rainald Fischer ist Gründungsmitglied und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin, außerdem Mitglied in der ärztlichen Arbeitsgemeinschaft Mukoviszidose.

Hinweis: Der Inhalt des Beitrags stellt keine Therapieempfehlung dar. Die Bedürfnisse von Patienten sind individuell sehr verschieden. Vorgestellte Therapieansätze sollen nur als Beispiele dienen. PARI empfiehlt Patienten, sich stets mit ihrem behandelnden Hausarzt oder Facharzt abzusprechen.

Wie bewerten Sie diesen Artikel?

Melden Sie sich jetzt zur PARI Atemwegs-Post an mit wertvollen, hilfreichen Informationen rund um das Thema Atemwegs-Gesundheit. Sie erhalten die PARI Atemwegs-Post in der Regel einmal im Monat.