Atemnot oder nur Lufthunger? Prof. Dr. Fischer erklärt Ursachen und welche Rolle Therapien, Inhalation und Training spielen.

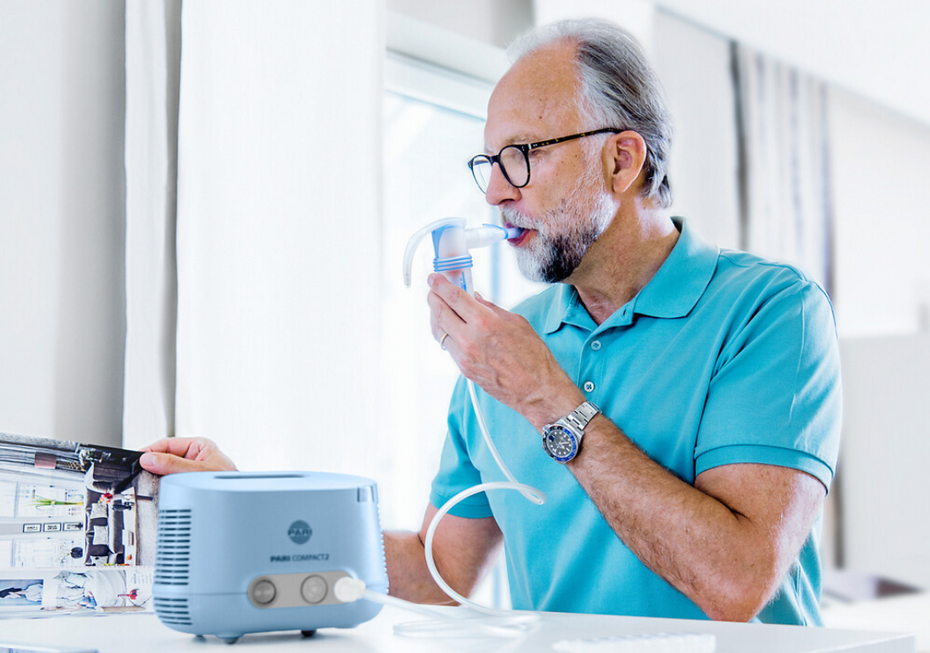

Atemnot kann viele Gesichter haben: von harmlosem Lufthunger bis hin zu ernsthaften Erkrankungen, die sofort behandelt werden müssen. Im Interview erklärt Lungenfacharzt Prof. Dr. Rainald Fischer, wie man den Unterschied erkennt, welche Ursachen hinter Atemnot stecken können und warum Bewegung trotz Beschwerden wichtig bleibt. Bei obstruktiven Lungenerkrankungen werden in erster Linie bronchienerweiternde Medikamente inhaliert, um die Atmung zu erleichtern. Ergänzend können Inhalationen mit Kochsalzlösungen helfen, zähen Schleim zu verflüssigen und die Atemwege zu befeuchten, was die Atmung zusätzlich unterstützen kann.

Prof. Dr. Fischer: Hier muss man unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite die echte Atemnot, die mit einer zu geringen Sauerstoffsättigung einhergeht und ein Notfall ist. Auf der anderen Seite sprechen zwar viele von Atemnot, meinen damit aber das Gefühl, außer Atem zu sein und weniger Luft zu bekommen als normalerweise. Das würde ich als Lufthunger bezeichnen.

Es ist das Gefühl, nicht tief genug einatmen zu können und noch einmal kräftig Luft holen zu müssen, obwohl die Lunge eigentlich ausreichend arbeitet. Die echte Atemnot ist ein Notfall und muss behandelt werden. Der Lufthunger ist ein temporärer Zustand, der nicht bedenklich ist.

Dazu kommt: Atemnot ist ein sehr unspezifisches Symptom. Sie kann durch Erkrankungen der Lunge, des Herzens oder auch der Muskulatur entstehen. Deshalb ist es oft nicht einfach, die genaue Ursache herauszufinden. Manchmal lässt sich sogar keine eindeutige Erklärung finden.

Prof. Dr. Fischer: Bei gesunden Menschen ist die Lunge normalerweise nicht das Problem. Sie kann genug Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Limitierend ist meist das Herz-Kreislauf-System. Das Herz schafft es nicht, schnell genug Blut und Abbauprodukte zu transportieren. Wer bei körperlicher Belastung echte Atemnot verspürt, leidet in der Regel an einer Erkrankung der Lunge, des Herzens oder der Muskulatur. Wer hingegen nur schnell außer Atem gerät und Lufthunger verspürt, ist meist einfach nicht ausreichend trainiert.

Prof. Dr. Fischer: Ein gutes Alltagsbeispiel zur Unterscheidung ist das Treppensteigen: Muss man bereits im ersten Stockwerk anhalten, weil der Körper spürbar nicht genug Sauerstoff bekommt, sich die Lippen oder Fingernägel blau färben, spricht das in der Regel für eine echte Atemnot. Auch wenn die Atemnot bei Belastung plötzlich oder neu auftritt – beispielsweise konnte man vor einer Woche noch problemlos zwei Stockwerke steigen und nun braucht man eine Pause – sollte unbedingt ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden. Verstärkt sich eine Atemnot schleichend über Wochen oder Monate hinweg, gilt das ebenso als wichtiges Warnsignal.

Prof. Dr. Fischer: Kurz gesagt: Atemnot ist ein sehr unspezifisches Symptom. Das Spektrum ist sehr breit. Sowohl Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD, Nachwirkungen von durchgemachten akuten Atemwegsinfekten wie Grippe oder COVID-19 als auch Herzerkrankungen oder muskuläre Erkrankungen können eine Rolle spielen. Manchmal findet man trotz gründlicher Untersuchung keine eindeutige Ursache. Wenn es sich um Lufthunger handelt, steckt oft schlicht Bewegungsmangel oder Übergewicht dahinter.

Dennoch: Es ist immer gut, die Ursachen abzuklären. Hinter einer echten Atemnot können auch lebensbedrohliche Umstände stecken: Herzinfarkt, Lungenembolie, Lungenentzündung oder Pneumothorax, die eine sofortige Behandlung erfordern.

Prof. Dr. Rainald Fischer: Dann behandelt man die zugrunde liegende Erkrankung. Bei obstruktiven Erkrankungen wie Asthma oder COPD versucht man, die Bronchien zu erweitern, damit mehr Luft durchströmt. Wenn dagegen die Lungenbläschen geschädigt sind – etwa durch COPD im Endstadium – sind die Behandlungsmöglichkeiten leider begrenzt.

Die Atemnot bei Belastung lässt sich dann entweder durch eine externe Sauerstoffversorgung in den Griff bekommen oder durch eine Anpassung der Belastung und eigenen Erwartungen. Man kann beispielsweise trotzdem Treppen steigen, aber eben in einem deutlich langsameren Tempo, um Atemnot zu verhindern. Durch regelmäßiges und passendes Training ist es auch mit einer geschädigten Lunge noch möglich, seine Belastungsfähigkeit zu steigern und die Atemnot besser zu kontrollieren. Ziel ist es, trotz eingeschränkter Lungenfunktion aktiv zu bleiben, den Alltag selbstbestimmt zu gestalten und Lebensqualität zu erhalten.

Prof. Dr. Rainald Fischer: Ja, gerade bei COPD oder anderen obstruktiven Erkrankungen. Hier ist es wichtig, Sekret regelmäßig zu lösen und zu entfernen, damit die Atemwege frei bleiben und mehr Luft hineinkommt. Hier helfen die Feuchtinhalation und Atemphysiotherapie.

Prof. Dr. Rainald Fischer: Feuchtinhalation mit einem geeigneten Inhalationsgerät und hypertoner Kochsalzlösung, die den Schleim verflüssigt, ist eine sehr effektive Methode. Die Tröpfchen, die der Vernebler erzeugt, sind lungengängig und erreichen das Sekret, das in den Bronchien sitzt. Das Sekret verflüssigt sich und lässt sich leichter abhusten. Viele Patienten und Patientinnen spüren dadurch eine direkte Erleichterung. Unterstützend können auch physiotherapeutische Techniken und Geräte eingesetzt werden wie das PARI O-PEP, das beim Sekretabtransport hilft.

Prof. Dr. Rainald Fischer: Ganz klar nein. Wichtig ist jedoch, vorher ärztlich abzuklären, welches Organ die Atemnot verursacht. Grundsätzlich gilt: Bewegung und Training sind immer sinnvoll. Selbst Menschen mit fortgeschrittener Lungenerkrankung profitieren davon. Je nach Schwere der Erkrankung kann es notwendig sein, während des Sports durch zusätzlichen Sauerstoff zu unterstützen.

Auch unter diesen Umständen ist Training dringend anzuraten. Denn kräftige Muskeln verbessern nicht nur die allgemeine Belastbarkeit, sondern tragen auch dazu bei, den Sauerstoff im Körper effizienter zu nutzen. So lässt sich verhindern, dass man in den Teufelskreis aus Inaktivität, Muskelabbau und zunehmender Atemnot gerät.

Prof. Dr. Fischer: Es kann hilfreich sein, die Messungen der Wearables sollten aber immer genau betrachtet werden. Die Geräte messen am Handgelenk und sind daher nicht immer zuverlässig. Es können Fehlmessungen entstehen. Mit etwas Erfahrung können Patientinnen und Patienten die Werte aber durchaus nutzen, um ihre Belastbarkeit einzuschätzen. Für genauere Messungen empfehle ich einfache Finger-Pulsoxymeter, die es schon für 30–40 Euro gibt. Wichtig ist, die Ergebnisse nie isoliert zu betrachten, sondern immer im Gesamtzusammenhang und im Zweifel ärztlich abklären zu lassen.

Wearables wie Smartwatches oder Fitnessarmbänder können Puls, Sauerstoffsättigung oder auch Bewegungsmuster erfassen. Für Menschen mit Atemnot kann das durchaus hilfreich sein – allerdings mit Einschränkungen. Die Messung am Handgelenk ist fehleranfällig, sodass es häufig zu Artefakten kommt – also Messfehlern, die durch Bewegung oder ungenauen Hautkontakt entstehen. Deshalb sollten die Werte immer mit Vorsicht interpretiert und im Zweifel ärztlich überprüft werden.

Trotzdem können Wearables wertvolle Hinweise liefern. Manche Patienten und Patientinnen kommen mit den Aufzeichnungen ihrer Uhr in die Praxis und tatsächlich lässt sich daraus manchmal eine relevante Erkrankung ableiten: z. B. Schlafapnoe, weil nachts wiederholt Abfälle der Sauerstoffsättigung gemessen wurden. In anderen Fällen hingegen beruhen solche Werte nur auf Messfehlern.

Für die regelmäßige Selbstkontrolle eignen sich Wearables also durchaus, am besten in Kombination mit einem genaueren Finger-Pulsoxymeter. Wichtig bleibt aber: Die Daten ersetzen keine ärztliche Untersuchung, sondern können nur ein zusätzliches Hilfsmittel sein.

Prof. Dr. Rainald Fischer ist niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, Teilgebiet Lungen- und Bronchialheilkunde, Fachkunde Notfallmedizin, Schlafmedizin und Allergologie in München-Pasing. Davor war er als Internist und Lungenfacharzt, zuletzt Oberarzt an der medizinischen Universitätsklinik Innenstadt München tätig. Prof. Dr. Rainald Fischer ist Gründungsmitglied und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin, außerdem Mitglied in der ärztlichen Arbeitsgemeinschaft Mukoviszidose.

Hinweis: Der Inhalt des Beitrags stellt keine Therapieempfehlung dar. Die Bedürfnisse von Patienten sind individuell sehr verschieden. Vorgestellte Therapieansätze sollen nur als Beispiele dienen. PARI empfiehlt Patienten, sich stets mit ihrem behandelnden Hausarzt oder Facharzt abzusprechen.

Wie bewerten Sie diesen Artikel?

Melden Sie sich jetzt zur PARI Atemwegs-Post an mit wertvollen, hilfreichen Informationen rund um das Thema Atemwegs-Gesundheit. Sie erhalten die PARI Atemwegs-Post in der Regel einmal im Monat.